[特許/中国]パラメータ発明のサポート要件・新規性要件の充足を否定した判決例

本稿では、パラメータ発明のサポート要件・新規性要件が争点となった事件(事件番号:(2023)最高法知行終37号)を紹介する。

1.事件の概要

最高人民法院は、パラメータ発明に係る特許(特許番号:00811303.3。以下、本件特許)の全ての請求項について、サポート要件および新規性要件を充足しないとして、無効理由があると結論づけた。

2.パラメータ発明について

パラメータ発明とは、パラメータ特徴を含む請求項に係る発明だと認識される。パラメータ特徴を含む請求項に関しは、中国の専利法規では以下のように規定されている。

また、パラメータ特徴を含む請求項は、下記のサポート要件に関する規定に従わなければならない。

3.本件特許で争点となった請求項

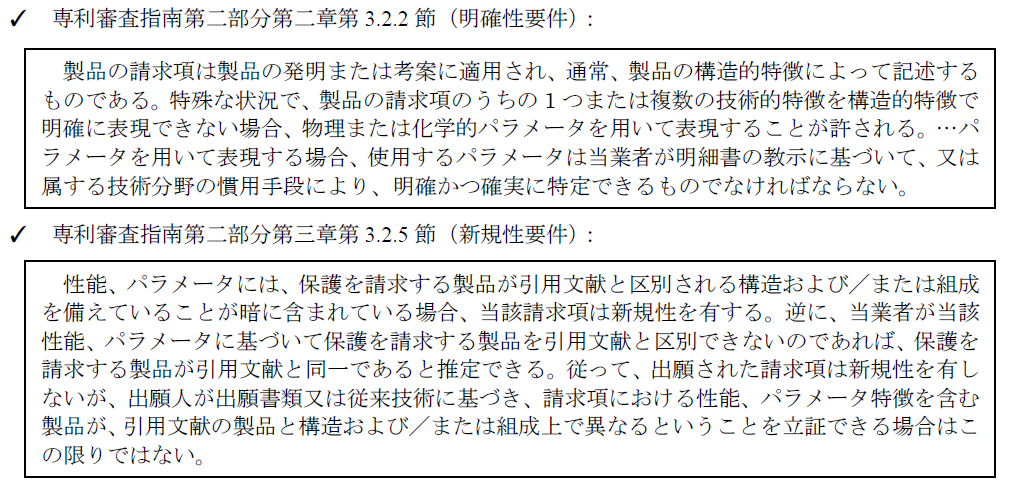

【請求項1】

吸込み管と吐出管が接続される密閉ケースと、

上記密閉ケース内に設けられる圧縮機構部と、

上記密閉ケース内に設けられ、上記圧縮機構部を駆動するステータおよびロータを含むモータ部と、を備える圧縮機において、

上記モータ部内に、上記圧縮機構部から吐出されるガスが通過するガス通路が形成され、このガス通路の全面積に対するモータ部のステータにおけるステータ鉄心のスロットと巻線との隙間であるスロット隙間部の合計面積の割合が、0.3以上に設定されたように構成されることを特徴とする、圧縮機。

4.主な争点

(1)独立請求項1に係る発明は、サポート要件を充足するか否か

(2)独立請求項1に係る発明は、新規性要件を充足するか否か

5.最高人民法院の結論

(1)サポート要件について

以下の理由で、独立請求項1に係る発明は、明細書によりサポートされていないものと判断された。

①パラメータの上限が限定されていない

本件特許の明細書には、「ガス通路の全面積に対するモータ部のステータにおけるステータ鉄心のスロットと巻線との隙間であるスロット隙間部の合計面積の割合」(本件特許において争点となったパラメータ。以下、k値)が0.6を超える場合、モータの効率低下および圧縮機の性能低下が生じることが記載されているため、k値には上限が必ず存在するはずである。k値の上限が限定されていない請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化(上位概念化)できない。

②当業者であればパラメータの上限を知り得るという主張は成立しない

特許権者は、k値が0.6より大きい場合でも圧縮機は性能が低下しないため、0.6はk値の実際の上限でなく、0.6を超える部分が本件特許の保護範囲に入ると主張した。しかしながら、特許権者の主張を採用した場合、当業者にとって、回数の限られる実験によりk値の上限を知り得ることは困難である。

③保護範囲は技術的貢献を超えた

本件特許の明細書には、スロット隙間部の合計面積を増やすことによりk値を調整する実施例しか記載されていない。しかしながら、k値の定義によれば、ガス通路の全面積を変えたりすることでk値を調整する方法も存在することは当然である。そのため、k値の下限しか限定されていない請求項1による保護範囲は、実際のk値の調整方法を特定できないものであり、明細書の記載を逸脱するのみならず、従来技術に対する発明の技術的貢献も逸脱している。

(2)新規性要件について

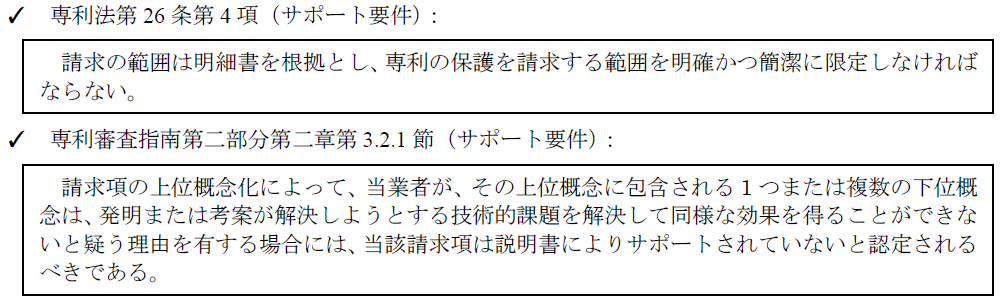

以下の理由で、独立請求項1に係る発明は、証拠1(特開昭63-18190)に対し新規性を有していないものと判断された。

①パラメータは、本件特許の発明と従来技術との構造的差異を表していない

証拠1には、スロット数を減らしたり、スロット面積を増やしたりして、オイルの吐出量を低減させ、圧縮機からのオイル吐出を抑制するとの課題(本件特許の課題と同一だと認定された)を解決することが教示されている。一方、本件特許は、スロット面積増大の比率に関するパラメータを設けて、スロット面積が増大した量を評価している。すなわち、両者の相違点は、k値の数値範囲を設けることである。当業者にとって、この相違点は本件特許に係る製品と証拠1に係る製品とを区別できる構造や組成を表すか否かを知り得ることは困難である。

②パラメータにより、本件特許の発明と従来技術とを区別できない

証拠1にはk値に関する記載はないものの、上記のようにパラメータを仮定した場合、k値に相当するパラメータは、本件特許で定めたk値の下限よりも大きくなる可能性が十分ある。そのため、このような仮定により、証拠1の発明にk値があるとは確認できないが、当業者にとっては、本件特許に係る製品と証拠1に係る製品とを区別することが難しいと考えられる。

6.コメント

(1)注目点

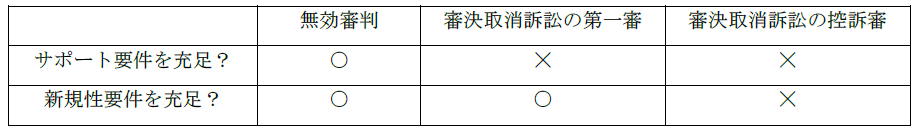

本事件は、パラメータ発明がサポート要件・新規性要件を充足するか否かに関する具体的な判断が示された点で有用であるといえる。そして、下表に示すように無効審判、審決取消訴訟の第一審および控訴審(最終の審理である第二審)における判断がそれぞれ異なる結論となるような事例は稀であることもあり、注目を集めている。

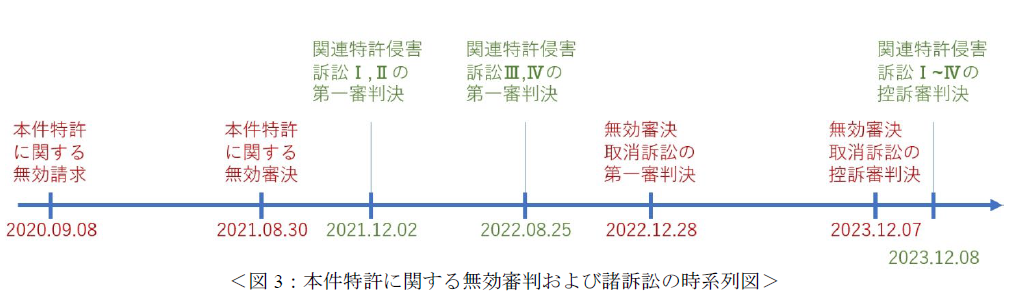

なお、下記図3の時系列に示すように、本件特許に関して、特許権者により被告(メインとなる被告は無効審判の請求人)に対し4件の関連特許侵害訴訟が提起されていた。これらの関連特許侵害訴訟の第一審判決では、それぞれ本件特許についての侵害が認められ、合計約2.2億元(約46億円)の賠償金が認定されたが、被告により上訴されていた。無効審決取消訴訟の控訴審判決により本件特許が無効となった結果を受け、関連特許侵害訴訟の控訴審(最終の審理である第二審)判決では、第一審判決が取消されたため、特許権者は賠償金を得られないこととなった。

(2)結論について

(ア)サポート要件違反

上述の判断理由5.(1)の①および②は、k値の上限に関するものである。この点に関しては、請求項1ではk値の上限は限定されていないが、請求項1を引用する従属請求項8にk値の上限は0.6であることが記載されている。

【請求項8】

上記モータ部のガス通路全面積に対して、上記スロット隙間部の合計面積の割合が0.6以下であることを特徴とする請求項1,…のいずれかに記載の圧縮機。

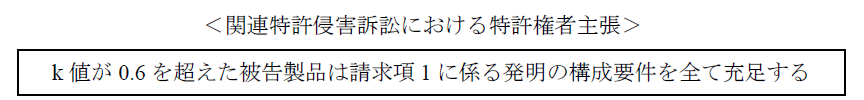

k値の上限について、関連特許侵害訴訟では、特許権者は以下を主張していた。

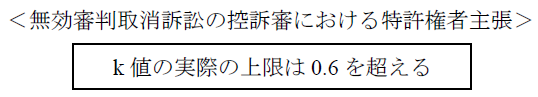

そのため、特許権者は、k値の上限を定めるために従属請求項8の内容で限定する訂正を行う代わりに、上記関連特許侵害訴訟における主張に即した内容を主張した。この主張は最高人民法院に認められなかった。

次に、上述の判断理由5.(1)の③は、k値の調整方法に関するものである。k値の下限しか限定されていない請求項1は、k値の調整方法を問わないと解釈され得る。しかしながら、明細書にはk値の調整方法が1つしか示されていないため、上記1.に記載した専利審査指南第二部分第二章第3.2.1節のサポート要件を充足しないと判断された。また、控訴審の判決書には、保護・貢献一致の原則から、サポート要件の充足を否定する内容も含まれている。保護・貢献一致の原則とは、明細書に記載された1つまたは複数の発明を拡張ないし一般化して請求項を作成するにあたって、請求項による保護範囲が、従来技術に対する上記発明の技術的貢献と一致するように、適切に拡張ないし一般化しなければならないことを指す。一方で、明細書に記載していない発明を請求項による保護範囲に含むと、公開されていない発明について独占的な権利が発生することになり、特許制度の趣旨に反することになってしまうと考えられる。この原則を踏まえて、請求項1による保護範囲は、明細書に記載されていない発明を含んでいるため、従来技術に対する発明の技術的貢献を超えており、請求項1はサポート要件を充足しないと判断された。

(イ)新規性要件違反

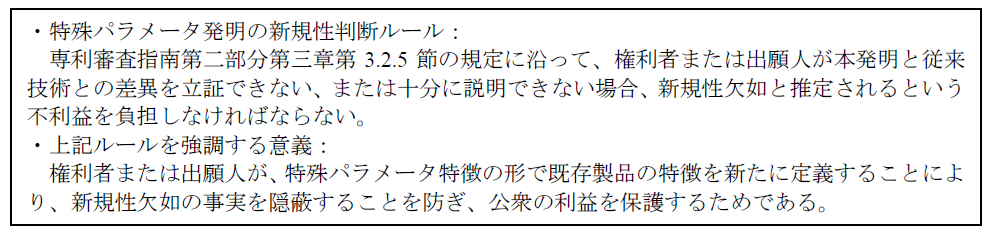

上述の判断理由5.(2)の①および②は上記1.に記載した専利審査指南第二部分第三章第3.2.5節の新規性要件に従ったものであると思われる。具体的には、「パラメータ特徴を含む製品が、引用文献の製品と構造および/または組成上で異なる」ことが必要であるものの、請求項1におけるパラメータは、本件特許の発明と従来技術との構造的差異を表していないとともに、本件特許の発明と従来技術とを区別できないと判断された。

また、控訴審の判決書には、以下の特殊パラメータ発明の新規性判断ルールに関する内容が新たに示されている点も注目に値すると考えられる。なぜなら、特殊パラメータ発明は、新たに創設されたパラメータや本分野において慣用されないパラメータにより特定された発明であると一般に認識されているものの、中国の専利法規においては特殊パラメータ発明に関する規定や記載はないためである。

(3)本事件に基づく明細書作成の際の勘所

上述した控訴審における最高人民法院の判決に基づいて、パラメータ発明に関する特許明細書の作成にあたり、以下の点を留意することが望ましい。

(ア)サポート要件

請求項として数値範囲の上限および下限のいずれか一方のみが限定される場合はよくあると考えられる。このような請求項の場合には、従属請求項において、先行の請求項に限定されていない他方の上限または下限を記載するだけでなく、サポート要件違反を回避する以下のような対応が考えられる。

✓ 明細書において、パラメータに関する多階層の上/下限数値を設ける

✓ なるべく多くの数値を選んで実施例を記載し当該パラメータを設ける意義を詳しく説明する

✓ 「保護・貢献一致の原則」に鑑みて、実施例の内容(従来技術に対する貢献)に対応して請求項による保護範囲を定める、または、請求項による保護範囲に対応して、実施例の内容を充実させる

(イ)新規性要件

新規性認定時の立証が困難とならないように、明細書には、以下の内容を詳細に記載しておくことが考えられる。

✓ パラメータと製品の構造・組成との関係

✓ パラメータの変化により製品の構造・組成に与える影響

(※下線は筆者が付加)

[出典]

1.知识产权律师网「格力 VS 奥克斯发明专利权无效行政纠纷案行政二审判决书」